给孩子做国学启蒙

一些家长将这本书作为孩子的启蒙读物。某购书网上,关于此书的评论不下40条。一位家长经常在睡前给孩子朗读课本里的内容,在她看来,里面的内容非常好,许多胜于现在用的小学课本。有些文章看后引人一笑,又不失儿童的天真。丰子恺先生的配图,形象又生动,讲解内容时,配上图,儿童非常易理解。

教育工作者

老课本看出编者真心

一位教育工作者坦言,从这本老课本中,看出了两位名家为孩子教育投入的真心。而反观现在,“看看我们现在的老师出教材,一本比一本快,可是里面有多少真情实感?”

出版方

传统文化融入其中

贴近小孩子的心理,似乎是那个年代小学课本编写的一个共识。作为编者的叶圣陶,也是一位教育家,在他看来,给孩子们编写语文课本,不仅要着眼于培养他们的阅读能力和写作能力,还要注重孩子幼小心灵陶冶、熏陶。赵炬说,这本书正是将传统文化中宣扬真善美的一些东西渗透其中,散发出弥久的馨香。

他表示,在新中国成立后,对于中国传统文化一度持否定和批判的态度,此后一段时间里,语文教材中多渗透着共产主义接班人教育、革命英雄主义教育的文章,所选择的内容也是高高在上,与现实生活脱离,很少有关于传统礼仪的教育。随着近年来国学热兴起,人们逐渐对传统文化重新认识,大家发现传统文化中仍有很多东西是值得借鉴的。

■链接 《老开明国语课本》始末

73年前——就是1932年,上海开明书店出版了一部初等小学用的国语课本,共八册。我父亲叶圣陶(绍钧)先生写的课文,父亲的好友丰子恺先生绘的插图。课本一上市,果然有点儿轰动,受到了教育界的普遍赞誉。尤其小学教员,他们说有的教材内容陈腐,语言枯燥,插图呆板,孩子们见了就厌烦,哪儿来的学习兴趣。常言道“工欲善其事,必先利其器”,教科书本该编成这个样子。我父亲和丰先生受到了鼓舞,1934年,又完成了高等小学用的四册国语课本。

父亲和丰先生编这十二册课本的时候,我已经读初中了;七十年前的琐事,我还能想起一些来。初小第一册第一课只两行;一行是“先生早!”孩子们的口吻;一行是“小朋友早!”老师的口吻。两句话都很短,初学的听一遍就会;七个字中有一个是重复的,论生字只有六个,笔画都不多,间架又清楚,容易认,比着写也方便。把这两句话放在第一册开头,似乎还有些讲究。开学的那天,初小一年级是头一回跨进学校,觉得什么都既新鲜又陌生。见着老师,他们上前去鞠了躬,问了好;老师微笑着欢迎他们。等到上国语,老师发下课本,他们翻开一看,方才那温馨的一刹那原来已经写上课本了,还有像快照似的插图哩。插图上画着校园一角,叶绿花红的美人蕉开得正盛,正是初秋时节。教课的老师如果善于启发,定能使孩子们感到学习的快活,逐渐养成观察和思考的好习惯。

1937年,抗日战争全面爆发。上海开明书店正处在火线上,受到了很大的损失,许多书籍只好停印,包括所有的小学教科书。直到1980年,父亲已经到了我现在这个年纪了,有人约他写一篇《我和儿童文学》,他才回想起半个世纪前,曾编过这样一部小学语文课本。他说这部课本初小八册,高小四册,共四百来篇课文。四百来篇,“形式和内容都很庞杂,大约有一半可以说是创作,另外一半是有所依据的再创作,总之没有一篇是现成的,抄来的。”又说,“给孩子们编写语文课本,当然要着眼于培养他们的阅读能力和写作能力,因而教材必须符合语文训练的规律和程序。但是这还不够。小学生是儿童,他们的语文课本必是儿童文学,才能引起他们的兴趣,使他们乐于阅读,从而发展他们多方面的智慧。当时我编这一部国语课本,就是这样想的。”

(注:此为《开明国语课本》的序,作者为叶圣陶之子叶至善)

本报记者 张灵

人教版五年级上册第17课《地震中的父与子》

人教版五年级上册第17课《地震中的父与子》

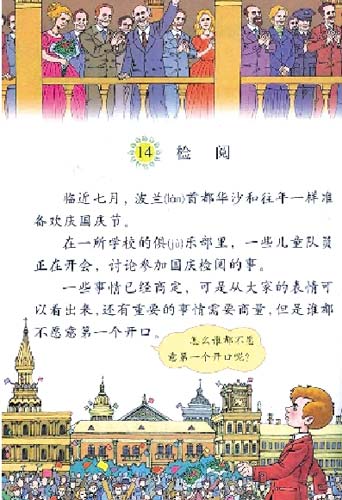

人教版三年级下册第14课《检阅》

人教版三年级下册第14课《检阅》

民间团体痛批 小学语文教材

近日,一本名为《救救孩子——小学语文教材批判》的新书引起广泛关注。该书以教材点评的方式,刊发了一个名为“第一线教育研究团队”的民间研究团体的研究报告,提出了现有小学语文教材中文章存在的诸如内容失实、篡改经典等问题。他们痛批现有小学语文教材“有毒”,甚至发出“救救孩子”的呐喊。11月初,当报告转帖到网络论坛后,3天之内点击量高达20多万。

研究缘起

从母爱入手梳理教材

郭初阳是此次专题研究的最初倡议者,2005年曾获全国语文公开课第一名。他说:“本来我是教高中语文的,对小学语文并不熟悉,只是在为杂志撰写专栏文章时偶然发现,小学语文教材里有许多母亲、母爱的文本存在相当多问题,于是邀请身边从事语文教学的同学和朋友共同探讨。”

收到邀请后,包括吕栋、蔡朝阳等在内的三十多个身处全国各地、执教各年级段的语文老师迅速聚集起来。他们给这个团体起名为“第一线教育研究小组”(后简称“第一线”),意为“其成员均来自工作在教育一线的教师”。对于同为人父的吕栋和蔡朝阳来说,这显然是一个很新鲜的研究视角。他们表示:“作为父亲,出于私心,我们也想在儿子上学之前,先看看他将要学习的东西。”

“我们希望用一种人文的视角,重新审视那些被我们广泛使用的课文,重新认识那些过去印象中的‘母亲’,让孩子认识一个健康的‘母亲’形象。”郭初阳说。

为保证研究的广泛性,参与“第一线”的三十多位成员分为三组,分别针对目前小学教材中使用较广的三个版本教材——江苏教育出版社版、人民教育出版社版、北京师范大学出版社版里有关母亲课文进行分析。三个小组负责人分别为郭初阳、蔡朝阳和吕栋。

蔡朝阳称,他们对这些文章的分析和评定主要依据三个原则:一是选文的价值观念是否符合公民社会价值多元的要求。比如,是否将母爱当做了母爱本身,而非一种扭曲的情感;二是选文是否基于事实。因为再伟大的道理也需要用真实的事例来表现;三是教育的方式是否得当,是否尊重孩子的生理、心理发育规律和认知能力,并非总是说教和灌输。

研究结果

教材被批存“四大缺失”

通过对这3套教材的梳理、核实和审视,“第一线”这个民间教育团体认为,现有的小学语文教材存在四大缺失:

经典的缺失

报告指出,这3套教材中有关母亲和母爱的文章,来自经典的文本并不多,且时有篡改。苏教版共17课,只有4篇可称经典。朗朗上口的《游子吟》显得臃肿而累赘;节选自《儒林外史》的《少年王冕》被改得面目全非。北师大版的24篇课文中,只有4篇经典。人教版的22篇课文中,只有2篇经典。“但事实上,涉及 ‘母亲’的经典文本很多,顾城给妈妈的《安慰》、泰戈尔的《飞鸟集》等。”“第一线”团队的蔡朝阳表示,课本舍这些经典文本而不用,非常没有道理。

儿童视角的缺失

报告指出,仅就这3套教材的课文来看,大部分都重在说教,极少有真正符合童心、富有童趣的。如苏教版一年级上册里的《汉语拼音儿歌》,处处都是教育与禁止:“大喇叭里正广播,爱护大佛不要摸”,“弟弟河边捉蝌蚪,哥哥走来劝阻他”。

蔡朝阳称,为什么中国的孩子考试比外国孩子分数高,但创造力和想象力却远远落后?这跟我们泛道德化的教育非常有关系。

快乐的缺失

在苏教版17篇课文、北师大版24篇课文、人教版22篇课文中,快乐并不多见。最不快乐的孩子,莫过于人教版《玩具柜台前的那个孩子》。“只要看到谁买小汽车,他就马上跟过去,目不转睛地盯着柜台上跑动的小汽车。可是他得不到他心爱的玩具,他还必须懂事,必须分担父母的生活之重。有什么能够安慰这位貌似坚强的孩子孤独的心灵呢?不快乐是有原因的,可能是贫困,但母爱不会因为贫困而打折。”